2010年02月12日

『狂言のワークショップ』終了~☆

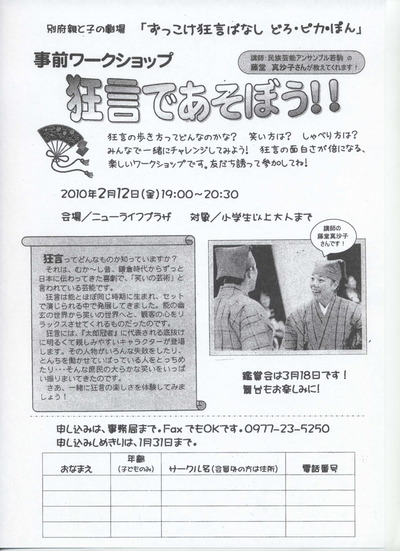

2月12日(金)19:00~20:30

ニューライフプラザにて『狂言』のワークショップが行われました。

これは3月18日(木)19:00~にテルマス 隣の

隣の

「国際交流会館」で行われる

民族芸能アンサンブル若駒(わかこま)による

『ずっこけ狂言ばなし どろ・ピカ・ぽん』の

事前ワークショップです。

参加したのは大人16名、小学生9名、幼児は3名。

別府親と子の会員さんはもちろん

会員外参加OKだったので会員外の方もいらっしゃいました

(前回忍者のワークショップで気に入ってくれて

連続で参加してくれました )

)

まず最初は講師の藤堂さんの自己紹介。

藤堂さんは「若駒」のメンバーのお一人でまだお若いのになんだかすごいんです。

HPによると

「京舞 井上流 四世・五世井上八千代師

師事(名取:井上 真沙子)

琴 生田流筑紫会 野田 歌苗鶴師 師事(名取:歌鶴沙)

民謡 梅若流 梅若 朝由記師 師事

長唄 今藤流 今藤 和歌治郎師 師事

狂言 大蔵流 十三世茂山 千五郎師 師事

平成13年度 なにわ芸術祭舞踊部門「新人奨励賞」受賞

平成17年度 梅若流大会 優秀賞 受賞」

だとか。

良く分からないけど狂言をするために

これだけたくさん他の事も勉強されてるんですよね~。

さて。

ワークショップです。

まーちゃん(藤堂さん)の指導のもと

「狂言」の基本の立ち方・歩き方・座り方・寝ころび方(!)

声の出し方などなどみっちり教えていただきました

そうだろうとは思ってたけど立つだけでも大変!

全員汗だくで頑張ったけど

お互いの姿を見て笑えるのは何故~?

最後は3月の公演に来た時に「狂言」の所作でお願い事を言ってねと言われて

(劇場では公演の前に3つのお願い

「劇に関係ないおしゃべりはしない」「携帯電話の電源を切ってね」「飲食禁止」

を子ども達が言うのです)

それも練習。

1時間半みっちり「狂言」のワークを楽しみました

まーちゃんは明日は大分、明後日は行橋とワークショップをこなして

その後大阪に帰られるそうです。

お疲れ様でした。

3月の公演が楽しみ~

あ、今日は合同新聞さんに取材していただいたので

その内 新聞に載るのかな?

チェックチェック

狂言ってなあに?(ちらしより)

狂言ってなあに?(ちらしより)

「伝統芸能」と言うと堅苦しい感じがしますが

狂言は能と同じく鎌倉時代に生まれました。

能と一緒に上演されることが多く

面(おもて)を用いて玄幽で悲劇的な内容の多い能に対して

ほとんど面(おもて)を用いず写実的で滑稽な話なんだそうです。

威張っている嫌な奴をとんちを働かせてとっちめたり

地位のある人が失敗したり

そんな私たち庶民の笑いをパワフルに表現しているのが

「狂言」なのです。

みなさん御存じ、

アニメ「一休さん」でおなじみのあのお話。

和尚さんが小僧さんに水あめをやりたくないばっかりに

「これは毒だ。大人はいいが子どもが舐めると死んでしまう」

と嘘をついたお話も実は狂言が元になっているのですよ。

こう言う話を聞くと「狂言」って意外と親しみのあるものだと思いませんか?

民族芸能アンサンブル若駒って?(若駒HPより)

民族芸能アンサンブル若駒って?(若駒HPより)

1969年、大阪市城東区で結成。

以来、日本舞踊・三味線・狂言・鼓・琵琶など、日本の伝統芸能を学ぶ。

又、地域の保存会に民俗芸能を学ぶ。

1971年、全国児童・青少年演劇協議会に、

1997年に日本児童・青少年演劇劇団協同組合に加盟し、

児童・青年のための作品を数多く生み出す。

HP http://www.wakakoma.co.jp/

現在、全国で年間150ステージの公演活動と和太鼓、民舞の教室活動を行っている。

ニューライフプラザにて『狂言』のワークショップが行われました。

これは3月18日(木)19:00~にテルマス

隣の

隣の「国際交流会館」で行われる

民族芸能アンサンブル若駒(わかこま)による

『ずっこけ狂言ばなし どろ・ピカ・ぽん』の

事前ワークショップです。

参加したのは大人16名、小学生9名、幼児は3名。

別府親と子の会員さんはもちろん

会員外参加OKだったので会員外の方もいらっしゃいました

(前回忍者のワークショップで気に入ってくれて

連続で参加してくれました

)

)まず最初は講師の藤堂さんの自己紹介。

藤堂さんは「若駒」のメンバーのお一人でまだお若いのになんだかすごいんです。

HPによると

「京舞 井上流 四世・五世井上八千代師

師事(名取:井上 真沙子)

琴 生田流筑紫会 野田 歌苗鶴師 師事(名取:歌鶴沙)

民謡 梅若流 梅若 朝由記師 師事

長唄 今藤流 今藤 和歌治郎師 師事

狂言 大蔵流 十三世茂山 千五郎師 師事

平成13年度 なにわ芸術祭舞踊部門「新人奨励賞」受賞

平成17年度 梅若流大会 優秀賞 受賞」

だとか。

良く分からないけど狂言をするために

これだけたくさん他の事も勉強されてるんですよね~。

さて。

ワークショップです。

まーちゃん(藤堂さん)の指導のもと

「狂言」の基本の立ち方・歩き方・座り方・寝ころび方(!)

声の出し方などなどみっちり教えていただきました

そうだろうとは思ってたけど立つだけでも大変!

全員汗だくで頑張ったけど

お互いの姿を見て笑えるのは何故~?

最後は3月の公演に来た時に「狂言」の所作でお願い事を言ってねと言われて

(劇場では公演の前に3つのお願い

「劇に関係ないおしゃべりはしない」「携帯電話の電源を切ってね」「飲食禁止」

を子ども達が言うのです)

それも練習。

1時間半みっちり「狂言」のワークを楽しみました

まーちゃんは明日は大分、明後日は行橋とワークショップをこなして

その後大阪に帰られるそうです。

お疲れ様でした。

3月の公演が楽しみ~

あ、今日は合同新聞さんに取材していただいたので

その内 新聞に載るのかな?

チェックチェック

狂言ってなあに?(ちらしより)

狂言ってなあに?(ちらしより)

「伝統芸能」と言うと堅苦しい感じがしますが

狂言は能と同じく鎌倉時代に生まれました。

能と一緒に上演されることが多く

面(おもて)を用いて玄幽で悲劇的な内容の多い能に対して

ほとんど面(おもて)を用いず写実的で滑稽な話なんだそうです。

威張っている嫌な奴をとんちを働かせてとっちめたり

地位のある人が失敗したり

そんな私たち庶民の笑いをパワフルに表現しているのが

「狂言」なのです。

みなさん御存じ、

アニメ「一休さん」でおなじみのあのお話。

和尚さんが小僧さんに水あめをやりたくないばっかりに

「これは毒だ。大人はいいが子どもが舐めると死んでしまう」

と嘘をついたお話も実は狂言が元になっているのですよ。

こう言う話を聞くと「狂言」って意外と親しみのあるものだと思いませんか?

民族芸能アンサンブル若駒って?(若駒HPより)

民族芸能アンサンブル若駒って?(若駒HPより)

1969年、大阪市城東区で結成。

以来、日本舞踊・三味線・狂言・鼓・琵琶など、日本の伝統芸能を学ぶ。

又、地域の保存会に民俗芸能を学ぶ。

1971年、全国児童・青少年演劇協議会に、

1997年に日本児童・青少年演劇劇団協同組合に加盟し、

児童・青年のための作品を数多く生み出す。

HP http://www.wakakoma.co.jp/

現在、全国で年間150ステージの公演活動と和太鼓、民舞の教室活動を行っている。

「パントマイム」体験会のご案内

「サンドアニメーション報告1日目(後半)

「サンドアニメーション」1日目報告(前半)

和太鼓体験報告(おまけ~♪)

和太鼓体験会報告(前半)

「サンドアニメーションワークショップ」参加者募集!!

「サンドアニメーション報告1日目(後半)

「サンドアニメーション」1日目報告(前半)

和太鼓体験報告(おまけ~♪)

和太鼓体験会報告(前半)

「サンドアニメーションワークショップ」参加者募集!!

Posted by 山猫 at 23:58│Comments(2)

│体験・ワークショップ

この記事へのコメント

歩くのも座るのも寝転ぶのもむずかしかった。

ついつい手をついてしまう・・・。

でもとっても身近に感じられて

楽しかった。

当日はしの笛や鼓や三味線が楽しみです!!

ついつい手をついてしまう・・・。

でもとっても身近に感じられて

楽しかった。

当日はしの笛や鼓や三味線が楽しみです!!

Posted by sachiko-m-taylor at 2010年02月14日 00:01

確かに。

お腹がつっかえて転びそうでした^^;

篠笛や三味線の生演奏も

そして生ずっこけ狂言(笑)も楽しみですよね~♪

お腹がつっかえて転びそうでした^^;

篠笛や三味線の生演奏も

そして生ずっこけ狂言(笑)も楽しみですよね~♪

Posted by 山猫 at 2010年02月17日 01:54

at 2010年02月17日 01:54

at 2010年02月17日 01:54

at 2010年02月17日 01:54※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。